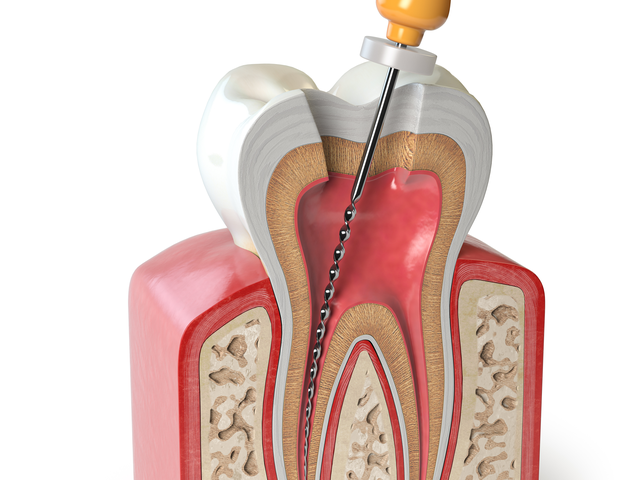

むし歯が進行すると神経の治療が必要になります。歯の内部にある血管を含む神経を歯髄といい、歯髄が存在する空間を根管というため、神経の治療は根管治療と呼ばれます。歯髄は歯の感覚と栄養を司っているため、むし歯が進行すれば痛みを伴うことが多いですが、痛みを伴わない場合もあります。根管治療により歯の内部をしっかり消毒してお薬を詰めることができれば、自身の歯を残したまま歯の機能を取り戻すことができます。根管はとても細く複雑な構造をしているため、実は非常に繊細で難易度の高い治療になることが多いです。統計的に一度根管治療をしてある歯の数年後に病変が見つかることが多く、初回の治療がとても大切になります。

根管治療